国内空港が、機能強化や民間運営、GX(脱炭素化)、DXによって、モビリティ、インバウンド(訪日外国人)、都市形成、防衛・安全保障、地方創生の拠点・ハブとして、インフラ価値を高めている。

国内の管理空港は、会社管理4空港(成田国際、関西国際、中部国際、大阪国際)、国管理19空港(東京国際、新千歳、仙台、新潟、高松、福岡、那覇ほか)、特定地方管理(国設置・自治体管理)5空港、地方管理54空港、その他7空港、共用8空港の全97空港である。

ビジネス・観光・物流による航空需要の増大に加え、日常・災害時の安全性・強靭性(レジリエンス)の向上、ホテル・商業施設・MICE(国際会議・展示会・イベント)施設・研究施設を合わせたエアポートシティ形成、次世代モビリティ(空飛ぶクルマなど)の拠点化、農水産物の輸出を含む地域経済の活性化に対応するため、滑走路の延長や増設、旅客受け入れ・貨物取り扱いの効率化(DX化、スマート化)・機能強化・施設整備が進んでいる。

成田と関空で24年に国際線を利用した外国人旅客数は、それぞれ2179万人、1892万人と過去最高を記録した。成田では滑走路の増設や延長が進んでいる。「世界標準の空港」を目指す関空は、25年3月に第1ターミナルの大規模改修を完了して、年間受け入れ可能旅客数は4000万人になった。24年の訪日外国人数は過去最高の3687万人となり、30年の年間6000万人を目指して、今後も増加が見込まれる。

民間による効率的な運営を目指すコンセッション(公共施設等運営権)事業の導入空港は、関空・大阪国際(伊丹)・神戸をはじめ、19空港。国は原則として全空港をコンセッション事業の対象としており、今後は成田、羽田(東京国際)への導入が焦点になる。

環境面では、全97空港中48空港が脱炭素化推進計画を25年3月までに策定した。空港の運営や施設の50年カーボンニュートラルを目指す。取り組み内容は以下の通り。施設関連(建築施設の省エネ化、航空灯火のLED化)、車両関連(EV・FCV化)、再エネなどの導入促進(太陽光、蓄電池、水素など)、航空機関連(駐機中、地上走行中)、横断的取り組み(エネルギーマネジメント、地域連携・レジリエンス強化)、その他(空港アクセス、CO2吸収源対策、クレジット活用)。

防衛・安全保障面でも空港は重要度を増している。自衛隊や在日米軍との共用の8空港に加え、政府は25年4月、国家安全保障戦略の一環で、平素から必要に応じて自衛隊や海上保安庁の航空機が民間の空港を円滑に利用できるようにする特定利用空港を3空港、追加指定した。特定利用空港は、24年4月の5空港、同年8月の3空港に続いて、合わせて11空港になった(特定利用港湾は合わせて25港湾)。日米同盟やインド太平洋戦略における前線拠点として、特に南西諸島の空港は今後、地政学的・戦略的価値が高まっていく。

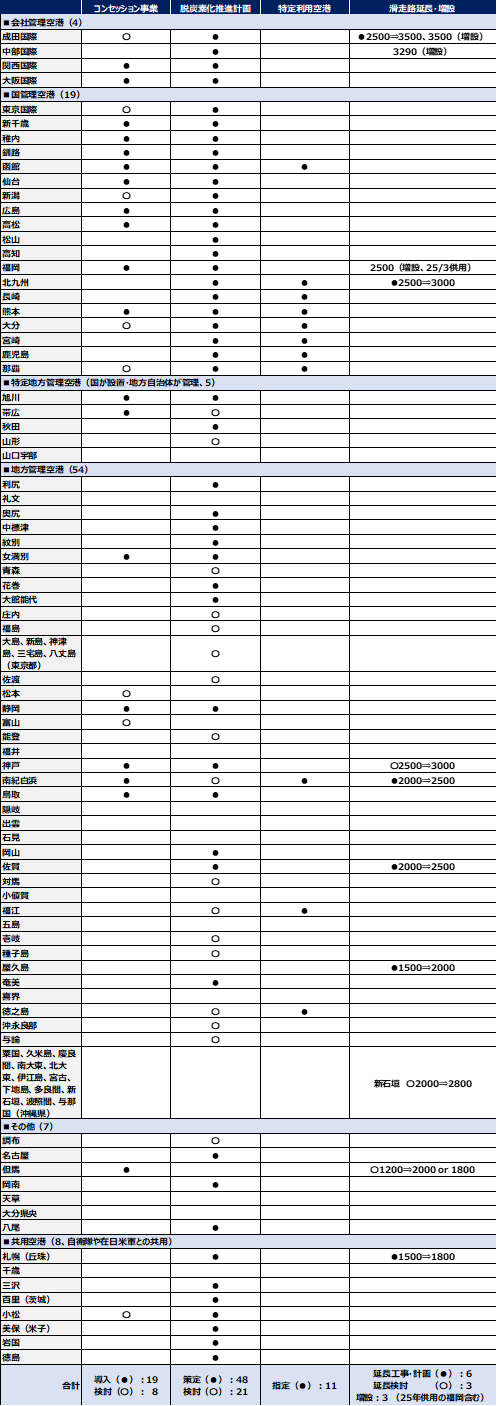

国内97空港における民間運営、脱炭素化計画策定、機能強化一覧

コンセッション(公共施設等運営権)導入は19空港、検討中が8空港。環境対策として25年3月までに48空港が脱炭素化推進計画を策定、21空港が検討中。自衛隊や海上保安庁の航空機が民間の空港を円滑に利用できるようにする特定利用空港は25年4月時点で11空港。機能強化を目指す滑走路延長工事・計画は6空港、増設は3空港 (出所)国土交通省などの資料を基に作成