内閣府民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)は2025年6月、「指標連動方式に関する基本的考え方」(基本的考え方)を改定した。これは、国や自治体などの公共施設管理者(発注者)が指標連動方式を用いた事業を検討する上で参考になるものであるとしている。本稿では指標連動方式の内容について、発注者が採用する際にさらに整理や記述が必要と思われる点をまとめてみた。

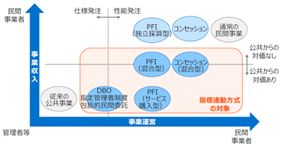

指標連動方式とは、「公共施設等の管理者等が民間事業者の提供するサービスに対して対価を支払う契約等(PFI事業における事業契約、包括的民間委託契約等を含む)のうち、公共施設等の機能や持続性または管理者等が求めるサービス水準に対応した指標を設定し、サービス対価の一部または全部が、当該指標の達成状況に応じて決まる方式」と定義している。グローバルには、サービス購入型のPPP/PFI事業で採用されるアベイラビリティ・ペイメント(Availability Payment)方式の一形態ととらえることができる。

民間事業者の技術やノウハウによる創意工夫を引き出すために採用する性能発注ベースの指標連動方式は、国内でほぼ実績がなく、実施に当たっての課題や論点、効果について内閣府で検討が重ねられてきた。内閣府は、民間事業者への支払いに指標を使う同様の方式に関して、主に公共施設等のソフト事業を対象とする「成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)共通的ガイドライン」を発行している。

ここではまず、「基本的考え方」から指標連動方式の支払いメカニズムを中心に内容を整理する。

- 指標連動方式は、施設利用者から料金を徴収しない(キャッシュフローを生み出しにくい)公共施設等の整備(サービス購入型のPFI事業や包括的民間委託)に関する業務全般を対象とする。

- 適切な指標で民間事業者のパフォーマンス(指標の達成状況)を測り、それに基づいてサービス対価が公的資金を財源に発注者から民間事業者に支払われる枠組みである。

- 指標による測定対象はアウトプット(業務活動によって生み出される直接の結果や状態)であり、指標には「サービス水準向上に関連する指標」、「地域の経済的価値向上に関連する指標」、「地域の社会的価値向上に関連する指標」がある。

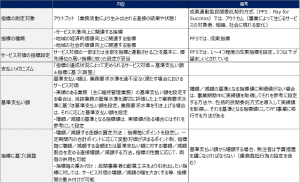

- 支払いメカニズムの基本は、「指標の達成状況によって定められるサービス対価=基準支払い額±指標に基づく調整」。「基準支払い額」は、業務要求水準を過不足なく満たす場合におけるサービス対価。「指標に基づく調整」は、基準支払い額からの増額/減額であり、①指標毎にポイントを設定し、一定期間内の合計ポイントに応じて変動対価が決まるポイント制、②指標毎に増額/減額する金額または基準支払い額に対する増額/減額割合を定める直接増額/減額する方法がある。

指標連動方式と類似する他方式との差異

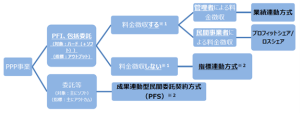

民間事業者の収入の一部または全部が、公共施設等の機能や持続性または管理者等が求めるサービス水準に対応した指標の達成状況に応じて決まる方式としては、指標連動方式のほかにも、成果連動型民間委託契約方式(PFS)、プロフィットシェア/ロスシェアおよび業績連動方式などがある (出所)内閣府

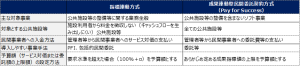

指標連動方式とPFS方式の比較

現状、指標連動方式が公共施設等の整備等に関する業務全般のアウトプット(結果)を対象とするのに対して、PFSは公共施設等の整備を含まないソフト事業のアウトカム(成果)を対象とするのが両者の違い(出所)内閣府

指標連動方式の概要

指標連動方式の根幹である支払いメカニズムの概要を示した。指標を使って業務のアウトプットを評価するために、基準支払い額(その際の指標値)と増額/減額の調整(閾値や変動幅の割合)を設定することがベースになる (出所)内閣府

指標連動方式をアウトプットとアウトカムの双方に適用できる枠組みにしては

上記の「基本的考え方」に対して、管理者(発注者)から見て再考の余地がある点を指摘したい。

- 全体を通して、指標連動方式が対象とするのは、アウトプット(業務によって生み出される直接の結果や状態)なのか、アウトカム(事業によって生じるサービスの対象者・組織・社会に現れる変化)なのかが曖昧である。「基本的考え方」の後半「(参考2)指標連動方式の具体的なイメージ」の10項目の事例にも、アウトプットとアウトカムが混在している。そこで、「基本的考え方」で規定する指標連動方式は、インフラ全般の運営・維持管理業務を対象に、そのアウトプット(業務の結果)とアウトカム(事業の成果)の双方を評価できる包括的な枠組みに発展させてはどうだろう。その場合、「アウトカムを対象とした指標連動方式」の支払いメカニズムは、PFS方式の枠組みが参考になると考えられる。

- 「基本的考え方」では、指標の種類として「サービス水準向上に関連する指標」、「地域の経済的価値向上に関連する指標」、「地域の社会的価値向上に関連する指標」が挙げられているが、「サービス水準向上に関連する指標」はアウトプット・アウトカム双方の測定に採用できるのに対して、「地域の経済的価値向上に関連する指標」と「地域の社会的価値向上に関連する指標」は、(アウトプットではなく)アウトカムを測る際に採用する指標ではないだろうか。このあたりの整理も必要だと思われる。

- 今回の指標連動方式がアウトプット、アウトカムとも対象としていることを明確にすれば、支払いメカニズムの根幹である「基準支払い額や増額/減額」を考える場合、アウトプットのパフォーマンス(業務の結果)に対しては当該個別業務に関連する委託額が基準支払いのベースになり、アウトカムのパフォーマンス(業務総体としての事業の成果)に対しては、総委託費(あるいは関連する委託費の合計)が基準支払い額のベースになると整理できる。

- そのうえで、「基準支払い額」を適切に設定するために、実務的には実績データを取得しておくことが必要になる。「基本的考え方」もその点に触れているが、次の「増額/減額の設定」については記述が不十分である。増額/減額の「適切な(定量的)程度」の決め方(根拠、あるいは方法)を示すべきだろう。「適切な程度」は、定性的には、民間事業者が努力(コスト)に見合うリターン(利益)を得ることを通じて、サービス水準や事業効果を向上させるインセンティブを高めることが要諦である。定量的には、民間事業者がどの程度の努力(コスト)を掛けると、どの程度のパフォーマンスを発揮するか(指標値を向上できるか)、民間事業者の能力を把握しておくことが必要になる。そうしないと、本来、基準支払い額に対して増減/減額となる閾値や増減/減額の程度を、根拠を持って適切に設定できないはずである(例えば、増額の閾値が低すぎて民間事業者に過度に利益を与えたり、減額の閾値が高すぎて過度に利益を圧迫するケースが生じかねない)。

- 増額/減額の設定について、増額を設定することは実務的にかなり難しいのではないか(客観的な根拠の説明やそれに伴う妥当な予算措置を講じることを含めて)。現実的にはまず、減額側の設定を第一段階として導入するのが一方策だと考えられる。

以上、「基本的考え方」について、指標と支払いメカニズムを中心に考察した。指標連動方式は、道路や上下水道といったインフラ全般にも導入可能な仕組みである。これまで運営・維持管理サービスを定量的に評価してこなかったことからすると、性能発注を伴う指標連動方式の導入は大きな前進である。サービス水準の定量化は、民間事業者の定量的な評価につながり、優良事業者が市場で優位になって受託業務量が増えるという好循環形成の一助にもなる。試行錯誤しながらでも、仕組みが定着していくことを期待する。