国が重要政策に位置づけるスモールコンセッションについて、有識者や実務者が語る。

A 2024年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」は、PPP/PFI推進策の1つとして「空き家等の既存ストックを活用するスモールコンセッション等の普及を促進する」と記した。石破茂首相が掲げる「地方創生2.0」も、スモールコンセッションの追い風になっている。

B 背景にあるのは、人口減少による廃校や空き施設の増加だ。国土交通省は、スモールコンセッションを「地方公共団体が所有・取得する身近で小規模な遊休不動産について、民間の創意工夫を最大限に生かした事業運営(コンセッションをはじめとしたPPP/PFI事業)により、官民連携で地域課題の解決やエリア価値向上につなげる取組みの総称」と説明し、事業規模の目安を「10億円未満程度」と示した。

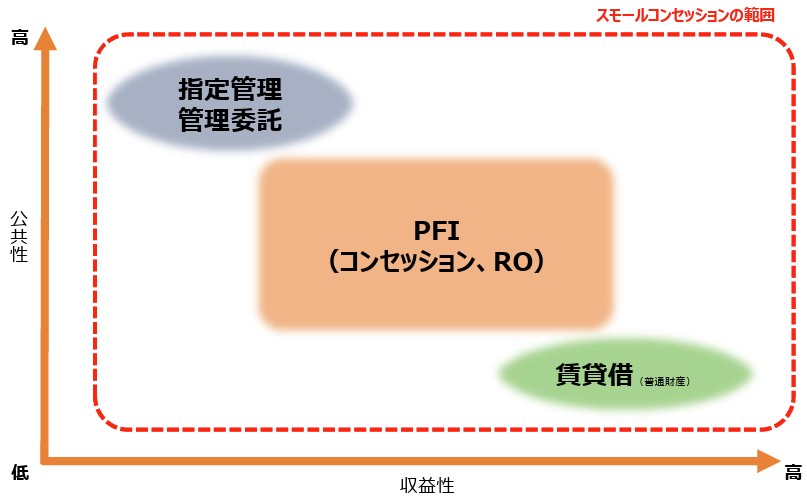

スモールコンセッションは公共施設等運営事業ではない

C 目的や意義に異論はないが、スモールコンセッションの解釈には違和感がある。PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づくコンセッション事業(公共施設等運営事業)は、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式である。ところが国交省は、指定管理や賃貸借を含めて「スモールコンセッション」と範囲を示した。

国土交通省が示したスモールコンセッションの範囲。図中のROはRehabilitate Operateの略で、施設を改修して管理・運営する事業方式。所有権の移転はなく、自治体が所有者となる (出所)国土交通省

A 従来の指定管理者制度まで含めるなら、「スモールPPP(官民連携)」と呼ぶべきだ。本来のコンセッション方式が社会に定着していないのに、異なる解釈のスモールコンセッションを持ち出すと混乱を招く。実施が容易な小型案件で件数の実績を増やしたいのかと勘ぐりたくなる。

B 指定管理者制度の事業期間は短く、原則として事業者が施設の大規模修繕や増改築をすることはできない。PFIで活用されるSPC(特別目的会社)も、プロジェクトファイナンスも必要ない。民間事業者が創意工夫を発揮するには制約がある。こうした課題を踏まえてコンセッション制度が誕生したはずなのに、スモールコンセッションに指定管理を含める考え方は、どうにも理解できない。

A スモールコンセッションという言葉は、国交省が政策に位置づける前から使われていた。ただし、運営権を伴うコンセッション事業の小規模版という意味であって「何でもあり」ではなかった。

C 国交省には、この種のおかしなネーミングが多い。公園事業を対象とする「パークPFI」は、民間資金を活用して公園利用者の利便性向上や管理者の財政負担軽減を目指す制度だが、PFI法に基づくPFI事業ではない。

100件積み上げても1000億円

A 定義の問題もさることながら、政策効果も疑問だ。2025年2月の衆議院内閣委員会では、PPP/PFIを担当する伊東良孝地方創生相が「令和十三年度(2031年度)までの10年間で30兆円という事業規模目標の達成に向け、遊休公的施設を利活用するスモールコンセッションや、上下水道等を一体管理するウォーターPPP等を進める」と語った。中野洋昌国土交通相も国会の所信表明で「スモールコンセッションやウォーターPPPなどによる民間活力の活用を推進する」と繰り返し言っている。10億円未満の小規模案件で、どれほどの効果が期待できるだろうか。

B 内閣府がまとめたPPP/PFI事業規模実績を見てほしい。本来のコンセッション方式を対象とする類型Iの「公共施設等運営事業」は、10年間で30兆円の目標額のうち7兆円を占める。これに対して実績は、2022年度が0.3兆円、23年度はわずか0.02兆円だ。10億円のスモールコンセッションを100件積み上げても1000億円にしかならない。規模の目標に対する貢献は小さいし、そもそも本来のコンセッション方式に当てはまらないスモールコンセッションは、類型Iにカウントされないだろう。

PPP/PFI事業規模の目標と実績 (出所)内閣府

国は案件形成の難しいPPP/PFIにこそ力を入れるべき

C スモールコンセッション事業は大企業が参画しにくく、資本市場の活性化につながりにくい。事業遂行のためにSPCを設立して資金調達しようとすると、それなりの規模が必要になるが、10億円未満ではペイしない。現状の政策はスモール重視でバランスを欠いているように見える。

B 同感だ。スモールコンセッションによる地域活性化効果は評価したい。スモールもどんどんやればいいけれど、そもそも自治体の仕事である。ノウハウの伝授など、自治体に対する国の支援は行うべきだが、スモールが国の一丁目一番地の政策では物足りない。

A 国は、案件形成の難しいPPP/PFI事業にこそ力を入れるべきだ。スモールコンセッション推進役の国交省は道路を所管しているが、道路コンセッションの実績はたった1件にとどまっている。それも愛知県知事の尽力で実現したものだ。

C こういう話をすると、大規模なコンセッションでは地元企業が閉め出されて地域活性化にならないと批判する人が出てくる。しかし、そんなことはない。大企業が代表のコンセッション事業にも地域企業が多数、参加している。事業者選定に必要な提案書の事業計画に地域活性化を盛り込むことは常識だし、地域事業者への発注率を要件として定めることもできる。

B 大規模事業で大きなおカネが動けば、地域にも資金が巡る。スモールも大事だが、ビッグコンセッションもそれ以上に重要であることを、声を大にして伝えたい。